Цифровая лавина: как компаниям не терять знания в массивах информации

Павел Борченко

Павел Борченко

управляющий директор ROBIN и SL Soft AI

Павел Борченко, управляющий директор SL Soft AI, о том, как перестроить работу с информацией и превратить данные организации в знания

Объемы информации растут с огромной скоростью. По оценке Statista, общее количество данных в 2010 году составляло 2 зеттабайта — 2 млрд терабайтов. В 2024 году этот показатель вырос уже до 149 зеттабайт, а в 2028 году, как ожидается, достигнет 394 зеттабайт. Какая часть этой информации уникальна — непонятно. Но известно, что 80% данных не структурированы. Из-за этого обрабатывать их обычными средствами, вручную, с каждым годом становится все сложнее.

Неструктурированные данные — те, которые не соответствуют четкому формату или заранее определенной модели, поэтому не подходят для обработки машинными средствами. К ним относятся письма в электронной почте, аудиофайлы, картинки и скрины чатов, фотографии и др., но главным образом — текстовая информация: книги, заметки, документы — от авторского договора до выписного эпикриза.

Возникает системная проблема: с каждым годом количество информации растет, но извлечь из нее реальную пользу становится сложнее. Данные множатся, но не превращаются в знания, что затрудняет работу как для отдельных сотрудников, так и для компании в целом. Все сведения предприятий можно разделить условно на три группы. Первая — входящая информация: поступающая извне — запросы госорганов, документы от поставщиков, обратная связь от клиентов. Вторая — исходящая: сюда относится то, что было создано сотрудниками организации: регламенты, технические задания, договоры. И третья группа — самый большой объем данных — это забытая или труднодоступная информация. Эта категория информации становятся источником упущенных возможностей и финансовых потерь, хотя при должном управлении могла бы стать ценным активом для компании.

Каждый человек сталкивался с ситуацией, когда после прочтения или просмотра документа, через несколько месяцев не мог отыскать эту информацию. Файл с нужными сведениями сохранился под непонятным названием, и традиционные методы поиска бесполезны. Привычные поисковые системы не обладают мультимодальностью — они ищут слова, а не контексты. Человеческий мозг устроен по-другому — мы опираемся на смыслы и связи. Например, помним, что в меме с котом за ноутбуком была подходящая фраза про работу, но как найти эту картинку в загрузках?

Еще одна проблема — высокая трудоемкость ручной обработки неструктурированных данных и неизбежность ошибок. Сотрудники вынуждены тратить время на поиск информации, проверку документов, синхронизацию фрагментированных данных, что снижает производительность.

Учитывая экспоненциальный рост количества данных и сложности, связанные с их обработкой, а также с ограничениями классических поисковых систем и традиционных инструментов автоматизации, главный вызов перед компаниями, уже даже не будущего, а нашего сегодняшнего дня — перестроить работу с информацией с помощью AI.

Суперработник и AI-партнер

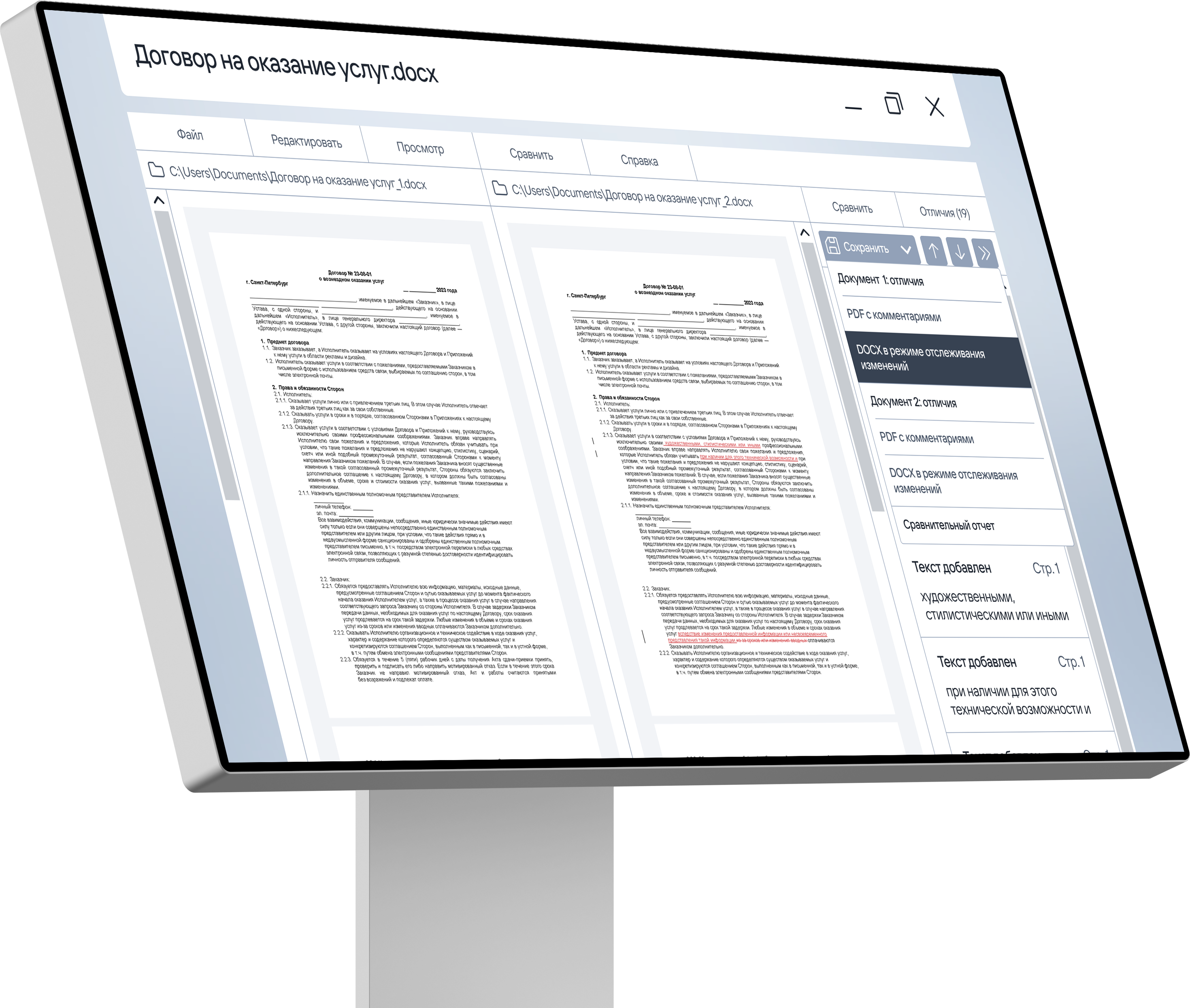

Сегодня у сотрудников компаний есть много различных цифровых инструментов для работы с данными. Однако на практике люди остаются перегружены рутинными задачами: многие процессы все еще требуют их участия. Например, приходится вручную переносить данные поступающих документов в информационные системы (ЭДО, КЭДО и др.), сравнивать договор при подписании с согласованной версией, проверять техническое задание на соответствие регламентам и ГОСТам.Для эффективной работы с информацией необходимы новые подходы, которые предполагают использование технологий как усилителя человеческих способностей, а не их замену. Решение заключается в переосмыслении взаимодействия человека и технологий в цифровой экосистеме.

HR-аналитиком Джошем Берсином была предложена концепция супер-работника (Superworker). Она предполагает, что специалист действует в симбиозе с технологиями для повышения своей продуктивности. Искусственный интеллект (AI) становится не просто его помощником, а цифровым партнером, который берет на себя рутину, оставляя человеку более креативные или стратегические задачи. Специалист совершенствует свои навыки и адаптируется к новым технологиям, а AI становится инструментом для усиления его когнитивных функций и фокусирования на высокоуровневых задачах.

В бизнес-процессы компаний уже активно внедряются подобные интеллектуальные приложения:

- Интеллектуальная обработка документов (IDP);

- AI-ассистенты и AI-агенты;

- Экспертные системы для решения прикладных задач;

- Интеллектуальный поиск данных;

- Роботизация бизнес-процессов на базе AI;

- Корпоративные GenAI-сервисы.

Задачи, которые помогают решать эти инструменты, актуальны почти для каждого подразделения в бизнесе:

- В юридической службе системы проводят анализ рисков, требований и антикоррупционные экспертизы.

- В отделе закупок и бухгалтерии они сверяют ТЗ/ТКП, накладные и спецификации, рассчитывают цены, в маркетинге — проводят анализ конкурентов и проверку материалов на плагиат.

- В техподдержке и клиентском сервисе инструменты помогают разрабатывать AI-агентов для автоматизации коммуникаций с клиентами и сотрудниками в текстовых и голосовых каналах.

- В HR-департаменте они обрабатывают резюме, пакеты документов и обеспечивают поддержку сотрудников, а тем, кто занимается обучением и повышением квалификации, они могут помочь в разработке программ и составлении тестов, глоссариев и других материалов.

- В отделе секретариата и делопроизводства интеллектуальные системы классифицируют документы и вносят данные в информационные системы, а в ИТ-департаменте — занимаются нормализацией и очисткой данных в ИС.

Кейс: AI в ракетостроении

Один из примеров внедрения AI в реальные рабочие процессы — прототип системы для выявления несоответствий и противоречий в технических стандартах для компании ракетно-космической отрасли, реализованный на основе платформы SL Soft AI. Система ориентирована на снижение трудозатрат на анализ и подготовку технической документации, ускорение проектирования и снижение рисков.В ракетно-космической отрасли разные группы специалистов, работая над проектом, могут производить определенные артефакты (техзадания, чертежи и др.), основываясь на разной нормативной информации, стандартах и опыте. Все это приводит к несостыковкам, расхождениям и дублированию в проектно-технической документации. Как следствие — затяжные сроки разработки, рост издержек и повышение рисков, включая критические последствия в сфере безопасности.

Первая задача системы — навести порядок в нормативно-регулирующих документах (НРД). Ракетно-космическая отрасль, для которой разрабатывалась система, оперирует огромным количеством государственных стандартов, начиная с документов 70-ых годов. Все они хранятся в PDF-формате.

Весь этот корпус знаний необходимо трансформировать в цифровой вид — преобразовать в smart-стандарт, когда корпус ГОСТов переводится в систему четких машиночитаемых требований. Это позволяет анализировать документы; находить между ними связи; понимать, где они друг друга дополняют, где, наоборот, содержат противоречия. Такая библиотека smart-стандартов дает возможность инженеру за несколько минут получить всю необходимую информацию.

Вторая задача — настроить аудитор. Проверить технические задания на соответствие действующим регламентам и отраслевым требованиям — это то, что AI может и что он делает эффективно — быстрее и точнее любой команды проверяющих.

Следующая ступень развития системы — AI-помощник сотрудника. Инструмент, которому пока нельзя полностью доверить проектирование, но можно давать задания, напрямую с ним связанные. Например, одна из функциональностей системы, над которой мы работаем сейчас — по детальному текстовому описанию создать трехмерную модель объекта. В планах на будущее — AI-партнер, который станет дополнительным специализированным сотрудником, который будет под ключ выполнять определенные задачи и не требовать перепроверки.

Перспективы

Концепция супер-работника, который активно использует AI, будет играть ключевую роль в повышении продуктивности и автоматизации не только рутинных, но и экспертных задач. В этом году стартовала государственная программа «Экономика данных», и часто можно слышать выражение «Данные — это новая нефть». Мне кажется, это не совсем верная формулировка. Скорее, данные — это новые недра, а наша задача — найти там нефть, с помощью AI превращая массивы информации в ценность, в знания, влияющие на экономику.

по любому вопросу